Blog

Aktuelle Einträge

23. April 2018 — Die Tücken von Open Access

Rafael Ball, Direktor der ETH-Bibliothek in Zürich, hat einen lesenswerten Artikel über die wenig bedachten und nicht erwünschten Nebeneffekte einer strikten Open Access-Politik (OA) geschrieben. Seine Ausführungen sind auch angesichts der laufenden DEAL-Verhandlungen sehr aktuell:

Die Transformation des Publikationssystems zu Open Access und die Konsequenzen für Bibliotheken und Wissenschaft: Ausgewählte Aspekte. In: BIT online 21 (2018) S. 9–17

Insbesondere zeigen Balls Argumente,

- wie problematisch die Offsetting-Modelle sind (sie tangieren die Freiheit der Wahl des Publikationsortes, haben Auswirkung auf kleinere Verlage … )

- dass die Konzentration auf Big Deals im Bereich der Naturwissenschaften, Technik und Medizin die Dominanz der digitalen Informationsversorgung generell verstärkt. Sie macht die Geistes-und Sozialwissenschaften zu Wissenschaften zweiter Klasse

- dass die Archivierung der OA-Publikationen weiter in der Luft hängt

- dass es besonders wichtig ist, die diverse, breite und heterogene Literaturversorgung der Bibliotheken aus den (noch) vielfältigen Programmen der kleinen und mittelgroßen Verlage fortzuführen, was durch OA nicht leichter wird

- dass es darauf ankommt, die Bibliotheken als verlagsübergreifende Instanzen, die unabhängig, neutral und nachhaltig arbeiten, zu stärken.

Ebenfalls lesenswert, weil von hoher analytischer Schärfe, ist der Artikel von Anita Czymborska: Open-Access-Ideologie und nachteilige Systemwirkungen. Einige Überlegungen. LIBREAS. Library Ideas, 32 (2017).

Auch das neueste DFG-Positionspapier vom 15.3.2018 Förderung von Informationsinfrastrukturen für die Wissenschaft stellt in Sachen OA erfreulich viele selbstkritische Fragen.

Michael Knoche

16. April 2018 — Wie weiter mit den Fachinformationsdiensten?

Die Fachinformationsdienste sind ein Förderprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für wissenschaftliche Bibliotheken, das die Informationsinfrastrukturen für die Forschung stärken und verbessern soll. Der Förderschwerpunkt liegt jetzt auf den Dienstleistungen, die die Bibliotheken für die Forschung erbringen können, und nicht mehr auf der Bildung eines umfassenden Reservoirs von Publikationen, wie dies früher (zwischen 1949 und 2013) beim Sondersammelgebietsprogramm der Fall war. Das neue System wird jetzt erstmals evaluiert.

Aus meiner Sicht sollten folgende Gesichtspunkte berücksichtigt werden:

- Schnelle Wechsel der Förderpolitik sind für die mühsam etablierten neuen Dienstleistungen verheerend. Daher sollte die DFG das Programm mittelfristig fortsetzen.

- Wünschenswert wäre eine deutlich verlängerte Projektdauer (wie bei den Sonderforschungsbereichen der DFG).

- Zumindest für die Kultur- und Geisteswissenschaften braucht es – offensiv und nicht bloß nicht ausgeschlossen! – die Förderkomponente eines vorsorgenden Bestandsaufbaus, und zwar auch von gedruckten Materialien. Die (Über-)betonung des temporären Bedarfs wechselnder Zielgruppen sollte zurückgenommen werden.

- Die DFG war tatsächlich schon beim Sondersammelgebiets-Programm nicht der »richtige« Akteur. Die Aufgabe einer abgestimmten Sammelpolitik der Bibliotheken kann nicht gut von einer Einrichtung zur Wissenschaftsförderung, die in Projekten denkt, koordiniert und finanziert werden und müsste auf Bundesebene angegangen werden.

- In einer mittelfristigen Sicht sollte (vielleicht mit Hilfe des Rats für Informationinfrastrukturen?) eine Aufgabenteilung der Bibliotheken erreicht werden, um die Komponenten a) »Sammlung«, b) »Archivierung« der gedruckten und digitalen Publikationen, c) »Verantwortung für die Forschungsdaten« sowie d) »Service« unter gut definierten Dächern zu vereinigen. So könnten eine nachhaltige Informationsinfrastruktur und nicht bloß Mehrwerte für einzelne Zielgruppen geschaffen werden.

- Mittelfristig sollte das Bundesministerium für Bildung und Forschung die Aufgaben der Bibliotheken finanzieren, die über die jeweiligen lokalen Bedürfnisse hinausgehen und der gesamten Forschergemeinde zugutekommen. D.h. mittelfristig müssten auch die weiterentwickelten Fachinformationsdienste vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert werden.

Michael Knoche

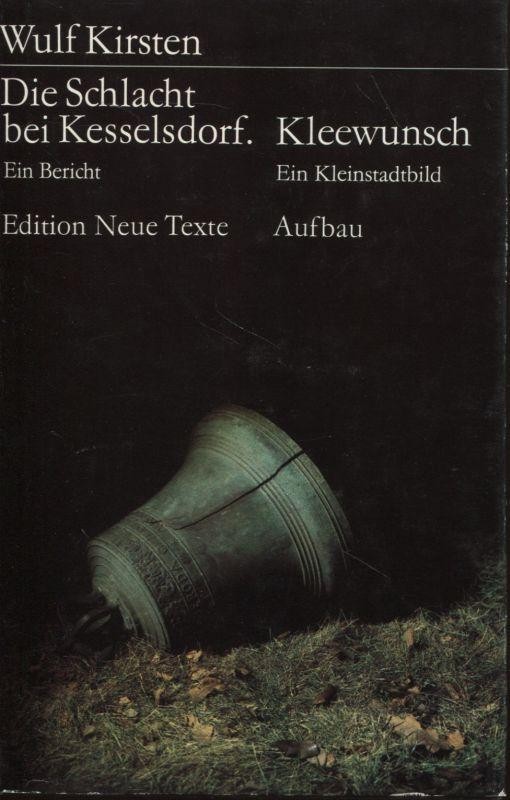

09. April 2018 — Kleewunsch

Wulf Kirsten: Kleewunsch. Ein Kleinstadtbild (Wiedergelesen)

Auf einer Website, die Wanderwege rund um Dresden beschreibt, heißt es: »Kleinwolmsdorf wird auch Kleewumpe genannt. Deshalb gab der Lyriker Wulf Kirsten seinem Gedichtband den Namen ›Kleewunsch›.« Wie bitte? »Kleewunsch« ist doch kein Gedichtband, sondern ein Prosatext, jedenfalls auf den ersten Blick. Rätselhaft auch: Wieso kann aus »Klee« »Klein« und aus »Wumpe« »Wunsch« werden? Neben Kleinwolmsdorf wird auch Wilsdruff an der Wilden Sau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Vorbild für Kirstens literarische Ortschaft betrachtet. Kleewunsch besitzt also Identifikationspotential für die verschiedensten Gemeinwesen. Sicher ist, dass es in der Nachbarschaft von Abdera, Seldwyla und Schilda ganz in der Nähe von Dresden liegen muss.

Der Prosatext erschien im Jahr 1984 im Aufbau-Verlag zusammen mit »Die Schlacht bei Kesselsdorf. Ein Bericht«. Die furchtbar verlustreiche Schlacht des Jahres 1745 ist historisch, und den Ort gibt es wirklich im Wilsdruffer Land. Das »Kleinstadtbild« mit seinen 150 Seiten steht dazu in einem Spannungsverhältnis, denn hier ist alles nur scheinbar historisch und real, aber vor allem gibt es hier viel zu lachen. Dem beklemmendsten Text von Wulf Kirsten folgt gleich der witzigste.

Der Chronist – nennen wir ihn der Einfachheit einmal so, er ist das philisterhafte Sprachrohr der ortsansässigen Bürger – eröffnet seine Ausführungen mit pedantischen Spekulationen über die Herkunft des Namens Kleewunsch, wie sie in jedem gediegenen Reiseführer stehen könnten. Schon bald ruft er den Heimatforscher Paul Zeisig als Kronzeugen auf. Denn niemand kann die Vorzüge der Lage, der Bodenbeschaffenheit, des Klimas usw. so »breitplatschig« rühmen wie dieser Zeisig, der von seinen Mitbewohnern Zitzschebäbrich genannt wird. Chronist und Heimatforscher sind sich einig, dass es sich hier um einen der »wonnigsten und sonnigsten Orte aus Erden« handele.

Doch leider, leider macht der Fortschritt stets einen Bogen um das Landstädtchen von zweieinhalbtausend Einwohnern. Wir befinden uns in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Es treten u. a. folgende Personen auf:

- Wilhelm Knapser, einer der großen Vaterfiguren der Holznadelproduktion

- Max Schwenke, Kleinstfuhrwerker, genannt Fell-Maxe, weil er auch Kaninchen- und Katzenfelle verkauft

- Lina Müller-Dachsel, Dichterin des anmutigen Sonettkranzes »Mein Zscherretal«

- Oskar Hafermalz, Drogist und Verehrer der Dichterin (»Fräulein Müller-Dachsel, ich werd Ihnen was sagen, nur drei Worte – wie von Hölderlin!«)

- Karl August Schwedtler, Gründer der Liedertafel »Des Sängers Frühlingsfeier«, der Silcher von Kleewunsch

- H. A. Zschumpelt, Apotheker, Herausgeber des »Kleewunscher Ratgebers für Gesunde und Kranke«, Erfinder eines unschlagbaren Rattenvertilgungsmittels

- Kaufmann Hoppekanzel, Kantor Zschuschel, genannt Läuse-Zschuschel, u. v. a. m.

Mit solchem Personal kann man Kleistsche Komödien auf die Bühnenbretter stellen oder Kellersche Novellen schreiben. Aber Kirsten arbeitet eher wie ein Maler. Die Personen werden nicht in eine fortlaufende Handlung verwickelt, vielmehr sieht man sie in kleinen Anekdoten und Episoden charakterisiert wie auf einem Bild Pieter Bruegels. Nur auf den letzten vierzig Seiten im zweiten Teil wird die Geschichte der kläglichen Teilnahme Kleewunschs an der 1848er Revolution zusammenhängend erzählt.

Charakterisiert werden die Figuren durch ihre Sprache. Das führt den Autor zu lustvollen Ausflügen in die jeweilige Fachsprache des Ackerbürgerstädtchens mit Handwerkerüber-schuss, etwa der Geflügelzüchter (»Sattelbehang, Legebauch, Geierfersen, Kissenbildung, Erbsenkamm«), Turner (»Unterschwung in den Seitstand rücklings!«), Obstzüchter (»o Schneiders späte Knorpelkirsche, o Maiherzkirsche!«) oder Molluskenkundler (»Keller-glanzschnecke, Schattenlaubschnecke, stachlige Schnirkelschnecke, Felsenpicker, gefleckte Amalie, gefältelte Schließmundschnecke«). Daneben ist es die Umgangssprache, die seinem Gemälde Farbe gibt, wenn die Rede ist von einem nichtswürdigen Piesepampel oder Kanunzrich, einem Tischlermeister, der tüftelt und murkelt, von Alfanzereinen oder einem Geklapper und Geschlurre, einem Singsang, der mickerte und vor sich hin buzte – kurzum, zu erleben ist »ein knarzendes, klabasterndes, quietschendes, gauderndes, schnarrendes, kreischendes, knackstiefeliges Kleinstadtidyll.« Kirstens Worternst, seine nimmermüde Fahndung nach dem richtigen Wort lässt die Verwandtschaft dieser Prosa mit seiner Lyrik erkennen.

Einmal schildert der Chronist den Züchtungsversuch eines urdeutschen Superhuhns mit dem Namen »Reichshuhn«. Es sollte ein Lege- und Fleischhuhn gleichermaßen werden mit Legepünktlichkeit und Nesttreue, aber auch von exzellentem Aussehen: weiß, aber die Hals- und Schwanzpartien schwarzgesprenkelt. Die schreiende Komik ergibt sich aus dem bierernsten Ton des Chronisten. Indem er so das Deutsch-Nationale persifliert, wird der Text hier und an anderer Stelle handfest politisch-satirisch. Wenn etwa der Chronist betont, dass Kleewunsch dem Bürger alles böte, was er zu seinem Wohlbefinden brauche: Nahrung, Gesundheit, Sicherheit des Lebens, und dass Reisen in die Ferne »nicht nötig« seien, erinnert das an die quietistischen Losungen eines untergegangenen Staates.

Doch wegen solcher Bezüge muss man den Text heute nicht lesen. Es ist vielmehr die präzis beschriebene Erfahrung von Welt aus nächster Nähe, die die Lektüre lohnend macht. Immer wieder scheint die Liebe des Autors zu seinen Helden durch, den sächsischen Charakter- und Querköpfen aus einer Zeit vor der Kollektivierung der Landwirtschaft und Einführung von Produktionsgenossenschaften. Auch seine elegische Trauer um die Fülle des untergegangenen Lebens ist zu spüren, deren letzte Spuren er vielleicht noch persönlich aufgefunden hat.

Zuerst auf der Website des Thüringer Literaturrats

Michael Knoche

02. April 2018 — Lob der Buchhandlung

Als ich mein Studium in Tübingen beendet und das letzte Examen bestanden hatte, verspürte ich recht plötzlich die Notwendigkeit, ins Berufsleben einzutreten. Ich setzte mich an die Schreibmaschine und schrieb einen Brief ans »Börsenblatt für den deutschen Buchhandel«. Den Kohlepapierdurchschlag habe ich neulich wiedergefunden. Der Text lautet:

»Sehr geehrte Herren, ich möchte gern im nächsten Börsenblatt eine Anzeige aufgeben. Da mir die Sache sehr dringend ist, lege ich einen Blankoscheck zur Begleichung der Rechnung bei. Vielleicht können Sie dafür Sorge tragen, daß die Sache möglichst schnell über die Bühne geht. Vielen Dank. Der Anzeigentext soll lauten: Universitätsabsolvent sucht Stelle in geisteswiss. Abteilung einer Buchhandlung. Angebote an …«

Die winzige Annonce, die am 4. August 1978 erschien, hatte Erfolg. Es meldete sich ausgerechnet die Buchhandlung, die ich vor lauter Hochachtung gar nicht direkt anzufragen gewagt hatte und die immer schon meine Lieblingsbuchhandlung war: Gastl in Tübingen. Das Gute lag so nah.

Fräulein Julie Gastl (sie bestand auf der Anrede) empfing mich in ihrer Buchhandlung in der Neuen Straße, in der »Theologie« im 1. Stock. Dahin gelangte man über eine steile Wendeltreppe. Im Zimmer standen inmitten der deckenhohen Regale ein kleiner Tisch, mit theologischen und philosophischen Neuerscheinungen heillos überfüllt, und drei abgeschabte Ledersessel, in die man tief versinken konnte. Als Kunde hatte ich hier oft gesessen und in den Büchern von Eberhard Jüngel, Ernst Bloch, Walter Jens oder Walter Schulz geblättert. Es war ein sommerlicher Vormittag mit normalem Publikumsbetrieb. Das Bewerbungsgespräch musste mit gedämpfter Stimme geführt werden. Ich hatte meine Pfeife mitgebracht, sie umständlich gestopft und angebrannt. Das Hantieren befreite mich davon, selber viel reden zu müssen, was mir Fräulein Gastl hoch anrechnete.

Sie zündete sich eine Zigarette an, tat einen tiefen Zug und führte aus, dass eine Buchhandlung wie die ihre neben buchhändlerischen Mitarbeitern auch solche mit fundiertem Spezialwissen brauche, unterrichtete Personen, die mit Büchern zu leben gewohnt seien und die die Liebe zu Büchern an andere weitergäben. Dann kam noch ein tiefer Zug aus der Zigarette und der Satz, den ich nicht vergessen werde: »Dessen ungeachtet erwarten Frau Dr. Schaal und ich von Ihnen – für den Fall, dass wir Sie einstellen – dass Sie für einen Jahresumsatz von 200.000 DM stehen.« Potzblitz! Das war in meinen Augen eine gewaltige Summe, und ich konnte meinen Schreck gar nicht verhehlen. Ich hielt es für absolut unmöglich, so viele Bücher verkaufen zu können. Überhaupt ernüchterte mich diese geschäftliche Betrachtungsweise außerordentlich. Ich – damals sehr langhaarig – hatte geglaubt, mich für eine kapitalismusferne Branche interessiert zu haben. Ich hatte dabei übersehen, dass das Kulturgut Buch auch verkauft werden musste und Zahlen wichtig waren.

So war es letztlich ein Glück für den deutschen Buchhandel, dass ich mit meinen blauäugigen Vorstellungen die Krise desselben nicht noch verschärft, sondern rechtzeitig die Abzweigung ins wissenschaftliche Bibliothekswesen genommen habe.

Ich habe die Episode, erstens, erzählt, um meiner Freude darüber Ausdruck zu geben, dass zu den heute ausgezeichneten Buchhandlungen auch Gastl in Tübingen gehört. Zweitens, um zu erläutern, wie eng Bibliothekswesen und Buchhandel für mich beieinander liegen. Der dritte Grund wird später erkennbar.

Es gab ein goldenes Zeitalter, in dem sich Bibliothekswesen und Buchhandel ihrer eigenen Rollen gewiss waren und sich perfekt ergänzten. Die einen kauften Bücher, die anderen lieferten Bücher. Hier wie dort standen Regale bis unter die Decken. Dann kam die digitale Revolution, und seither geht die Entwicklung rasant auseinander. Universitätsbibliotheken setzen heute ihren Ehrgeiz darein, Publikationen nur noch elektronisch anzubieten. Sie kaufen vornehmlich über Konsortien direkt bei den großen Verlagen. Mit buchorientierten kleineren Buchhandlungen bestehen keine geschäftlichen Berührungspunkte mehr. Wohl aber bestehen, das ist meine Überzeugung, nach wie vor gemeinsame Herausforderungen.

Beide Branchen müssen heute wie damals darauf achten, der Vielfalt des Verlagsangebotes gerecht zu werden. Es ist Aufgabe der Bibliotheken, die Veröffentlichungen auch der zahllosen kleinen, regionalen Produzenten zu erwerben, zu erschließen, zu vermitteln und dauerhaft aufzubewahren, d.h. eine Sammlung aufzubauen. Das gelingt den großen Akteuren mit ihrem Verdruss gegenüber allem Gedruckten, ihrer Bü-chermüdigkeit und Technikfixiertheit viel weniger gut als den spezialisierten und lokalen Bibliotheken, die zwar nur ein begrenztes Sammelgebiet haben, aber viel näher an ihren Themen und Benutzern sind.

So scheint es mir auch im Buchhandel zu sein: Nicht die Online-Giganten garantieren die Vielfalt (ihre eigene breite Angebotspalette dient ihnen nur zur Monopolbildung), sondern das tun die vielen kleinen Buchhandlungen mit ihrem besonderen Profil. 6000 Buchhandlungen gibt es in Deutschland und sogar noch mehr Bibliotheken, die meisten sind Öffentliche Bibliotheken der Städte und Kommunen. Welch eine Chance, ein differenziertes Medienangebot für die jeweilige Klientel anzubieten!

Sortimentsbuchhandlungen wie realexistierende Bibliotheken haben gegenüber den virtuellen Betrieben den weiteren Vorzug, dass sie soziale Orte sind. Sie können sich als Oasen der Nicht-Belästigung, der Konzentration, des heiteren Ernstes etablieren oder aber als Orte des Miteinander-Redens unverzichtbar zu machen. Sie sind also Orte des Verweilens oder, je nach Ausrichtung, Orte der Kommunikation.

Buchhandlungen und Bibliotheken gehören zu den Stabilisatoren der Gesellschaft und dienen ihrem Zusammenhalt. Sie nehmen die kulturellen Bedürfnisse der Menschen ernst und beuten sie nicht aus. Sie werden immer wichtiger bei der ständigen Ausweitung der unpersönlichen Interaktionszonen im World Wide Web. Aber diese Orte sind bedroht.

Wir müssen solche Bindungskräfte gezielt stärken. Wenn wir jeden Lebensbereich ausschließlich der Logik der ökonomischen Vernunft unterwerfen – und an dieser Stelle sind mir meine Tübinger Ideale gar nicht so fern – reduzieren wir uns auf die Konsumentenrolle und zerstören alles Lebenswerte.

Die stationären Buchhandlungen verdienen jeden Preis der Kulturstaatsministerin, aber eigentlich müssten sie genauso wie die Bibliotheken und andere Bindungskräfte noch viel stärker strukturell gefördert werden – nicht nur von Frau Grütters, sondern von allen Ministerien des Bundes und der Länder, von allen Regierungen in Deutschland. Die Buchpreisbindung allein genügt nicht. Noch gibt es solche Orte, noch gibt es Handlungsoptionen. Wir müssen um deren Erhalt kämpfen.

Ich komme schon zum Schluss, indem ich Ihnen ein Gedicht vortrage, frei nach Hans Magnus Enzensberger. Ich hoffe, den Meister verdrießt es nicht, wenn er von der Adaption hört. Es heißt bei mir: Die Buchhandlung.

Was Sie vor Augen haben,

meine Damen und Herren,

dieses Sortiment an Waren,

das ist eine Buchhandlung.

Entschuldigen Sie.

Entschuldigen Sie.

Schwer zu verstehen,

ich weiß, ich weiß.

Eine Zumutung.

Sie hätten es lieber digital

auf jeden Fall und mit

Kunden die diesen Artikel gekauft haben

kauften auch.Aber wem es wirklich ernst ist

mit virtual reality,

sagen wir mal:

Füllest wieder Busch und Tal,

oder: Einsamer nie

als im August, oder auch:

Die Nacht schwingt ihre Fahn

der kommt mit wenig aus.Diese büchervollen Regale,

ganz ohne Scrollen

und Klicken Sie hier

als Software die Buchhändlerin –

das ist alles.Entschuldigen Sie.

Entschuldigen Sie bitte.

Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten.

Aber Sie wissen ja, wie das ist:

Manche verlernen es nie.Michael Knoche