Blog

Aktuelle Einträge

24. Dezember 2018 — Parallelverlage im geteilten Deutschland. Eine Buchbesprechung

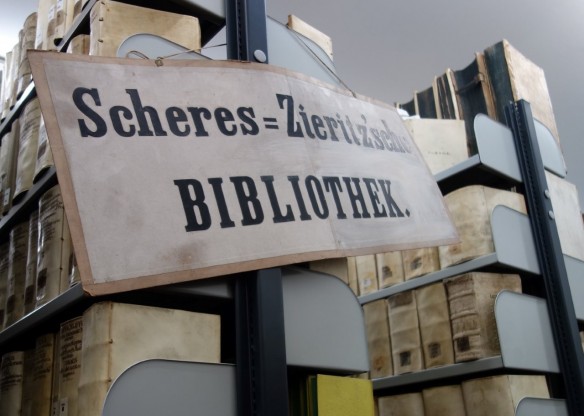

Die Bibliotheca Teubneriana, die berühmte Reihe mit verlässlichen Texten antiker Autoren, wurde seit 1850 bei B. G. Teubner publiziert. In der Zeit der deutschen Teilung gab es zwei Teubner-Verlage, in Leipzig und in Stuttgart. Beide betrachten sich als einzig legitime Nachfolgerin des Traditionsverlags und wollten die Reihe in eigener Regie weiter herausgeben. Auf eine gemeinsame Fortführung konnte man sich nicht einigen. Zur Verwirrung der Kunden und des Buchhandels erschienen Neuauflagen und Nachdrucke vergriffener älterer Ausgaben ab 1958 nicht nur in Leipzig, sondern auch in Stuttgart, wobei sich das Stuttgarter Haus den Hinweis erlaubte, dass man hier auch die Leipziger Ausgaben beziehen könne.

Das Buch von Anna-Maria Seemann Parallelverlage im geteilten Deutschland. Entstehung, Beziehungen und Strategien am Beispiel ausgewählter Wissenschaftsverlage, Berlin 2017 untersucht das Phänomen systematisch und zeichnet die Entwicklung der Verlage bis in die frühen sechziger Jahre hinein nach. Unter dem Begriff »Parallelverlage« werden Unternehmen verstanden, die ihren Sitz ursprünglich auf dem Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone bzw. der DDR hatten und die in den westlichen Zonen bzw. der Bundesrepublik Deutschland Zweigstellen gründeten oder ihren Sitz dorthin verlagerten, wobei der Betrieb am alten Standort weiterexistierte. Dies betraf mehr als 30 Firmen.

Die Autorin wählt für ihre Erlanger Dissertation die acht Wissenschaftsverlage aus, die hauptsächlich auf den Gebieten Naturwissenschaften, Technik und/oder Medizin tätig waren: die Akademische Verlagsgesellschaft (Geest & Portig) in Leipzig, Johann Ambrosius Barth in Leipzig, Gustav Fischer in Jena, S. Hirzel in Leipzig, Carl Marhold in Halle/S., Theodor Steinkopff in Dresden, B. G. Teubner und Georg Thieme (beide in Leipzig). Zum Teil hatten diese Verlage auch geisteswissenschaftliche und andere Literatur im Programm.

Die acht wissenschaftlichen Parallelverlage werden in knappen Einzelporträts vorgestellt. Der einzige Verleger aus diesem Kreis, der mit seiner Familie in dem legendären Autobus saß, den die Amerikaner am 12. Juni 1945 von Leipzig nach Wiesbaden schickten, um ausgewählten Buchproduzenten Schutz vor den Russen und bessere Arbeitsmöglichkeiten in der Amerikanischen Besatzungszone anzubieten, war der Thieme-Chef Bruno Hauff. Von Wiesbaden zog er einige Monate später nach Stuttgart weiter, wo sich bald ein neues Buchhandelszentrum bildete. Das Hauptinteresse der anderen ostdeutschen Verleger konzentrierte sich zunächst darauf, die Genehmigung der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) zur Weiterarbeit vor Ort zu bekommen. Die Einzellizenzen wurden zwischen August 1946 und Juni 1947 erteilt – allerdings nicht dem Verlag Georg Thieme, der unter Treuhandschaft gestellt wurde.

Ausschlaggebend für die Gründung eines westdeutschen Standortes war nicht etwa, dass der Verlag im Osten enteignet worden wäre. Die Enteignung war allenfalls eine Folge, nicht die Ursache für die Verlagerung. Vielmehr waren die Zweigstellengründungen eine Reaktion auf die Unsicherheit bezüglich der weiteren politischen und verlagspolitischen Entwicklungen. »In Volkseigentum überführt« wurden Anfang der fünfziger Jahre von den untersuchten Verlagen nur Thieme, Marhold und Fischer. Bei weiteren drei Verlagen erfolgte im weiteren Verlauf eine staatliche Beteiligung (Teubner, Akademische Verlagsgesellschaft und Hirzel). Steinkopff wurde 1978 aufgelöst, Barth blieb formal ein Privatunternehmen.

Die Autorin untersucht auch die Strategien, mit denen die Verlage versucht haben, die Konflikte zu lösen. Das Handeln war eben auch sehr stark von den internen Gegebenheiten der Firma und der Persönlichkeit des Verlegers bestimmt. In einigen Fällen suchten die Beteiligten die Verständigung. So gab es zwischen dem enteigneten Verlag Gustav Fischer Jena und Gustav Fischer Stuttgart Absprachen über Lizenzen und Gemeinschaftsauflagen. Auch bei Barth und Steinkopff herrschte über viele Jahre ein kooperatives Verhältnis. In anderen Fällen (beispielsweise B. G. Teubner) kam es zur scharfen Konfrontation mit (fruchtlosen) gerichtlichen Auseinandersetzungen und dem Versuch, die Einfuhr umstrittener Titel aus der DDR in die Bundesrepublik zu verhindern oder wenigstens über Stuttgart zu steuern. Gleichwohl: So, wie die beiden deutschen Staaten die Legitimität des jeweils anderen leugneten und doch zusammenarbeiteten, lässt sich an den Parallelverlage studieren, dass sie selbst in den heißen Phasen der Auseinandersetzung die Verbindung zueinander nicht abgebrochen hatten – zum Teil aus politisch-ideologischem Interesse (Vision Wiedervereinigung), zum Teil aus ökonomischen Gründen.

Insgesamt kann Anna-Maria Seemann die Vorstellung von zwei voneinander abgeschotteten Buchmärkten, die den Regeln des Kalten Krieges unterworfen wären, aufbrechen und zeigen, wie vielfältig die Beziehungen zwischen den Verlagen in Ost und West tatsächlich waren. Sie präsentiert zahllose neue Fakten, die nicht nur für die einzelne Firmengeschichte relevant sind, sondern zum besseren Verständnis der Wirtschafts-, Buchhandels- und Wissenschaftsgeschichte der Zeit beitragen.

Anna-Maria Seemann: Parallelverlage im geteilten Deutschland. Entstehung, Beziehungen und Strategien am Beispiel ausgewählter Wissenschaftsverlage. Berlin: deGruyter Saur 2017. 595 S. Preis 99.95 € (Schriftmedien – Kommunikations- und buchwissenschaftliche Perspektiven. Band 6)

Ungekürzte Fassung der Besprechung in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 170 (2018) 255. Bd., S. 400–403.

Michael Knoche

17. Dezember 2018 — Warum wollen Bibliotheken sich nicht mehr Bibliotheken nennen? 2. Folge

Das Blog vom 3.12.2018 »Warum wollen sich Bibliotheken nicht mehr Bibliotheken nennen?« hat ein überraschend breites Echo gehabt. U.a. lief eine Korrekturmeldung aus Cottbus ein, und am Fachbereich Archiv- und Bibliothekswesen Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern wurde eine Online-Umfrage gestartet.

Die »Lesewolke« aus Cottbus stellt klar:

»Ich glaube, die Darstellung, dass sich Bibliotheken umbenennen, weil sie selbst den Begriff nicht mehr mögen, ist nicht so ganz richtig. Dazu eine kleine Erläuterung am Beispiel der Universitätsbibliothek der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Die Bibliothek gibt es nach wie vor und zwar auch unter dieser Bezeichnung. Strukturell gehört sie zum Informations-, Kommunikations- und Medienzentrum. Das gilt auch für das Multimediazentrum (erstellen/bearbeiten Fotos/Videos für die gesamte Uni, koordinieren den Internetauftritt und sind für das E-Learning verantwortlich). Der IT-Service (Netze, Server, Hard- und Software) ist ebenfalls ein Teil des IKMZ. Für Verwirrung sorgt manchmal die Bezeichnung IKMZ für das Gebäude am Zentralcampus Cottbus. Ist das nun DIE Bibliothek? Wer das Gebäude besucht, wird es vielleicht so sehen, denn sie nimmt den größten Bereich ein. Das Multimediazentrum sitzt auf einer öffentlich nichtzugänglichen Etage. Die IKMZ-Leiterin hat ihr Büro im IKMZ-Gebäude. Gemeinsam nutzen wir die Beratungs- und Schulungsräume. Warum man es in den 90er Jahren so entschieden hat, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Es heißt, dass erst das (zu dieser Zeit) innovativ klingende Konzept endlich zur Genehmigung des notwendigen Neubaus führte. Es gibt übrigens noch ein Beispiel in Cottbus. Die Stadt- und Regionalbibliothek und die Volkshochschule bilden gemeinsam das »Lernzentrum Cottbus«. Kurz: Neue Bezeichnungen bilden eher Strukturen ab. Wenn man ein Medienzentrum der Bibliothek zuordnet, wird es dann wahrscheinlich zur Abteilung Medienzentrum innerhalb der Bibliothek. Ansonsten vermute ich, dass es sich meistens um das Geld dreht. Geldgeber müssen überzeugt werden, und zwar vor allem solche Menschen, die selbst keine Bibliotheken (mehr) nutzen, sondern die Einrichtung eher mit Kindheits- und Studienerinnerungen verbinden.«Die Münchener Online-Umfrage wird folgendermaßen eingeführt:

»Ein neuer Trend im Bibliothekswesen ist der, dass manche Bibliotheken nicht mehr Bibliothek genannt werden wollen – beispielsweise heißt die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin offiziell ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften. Doch wieso ist das so? Mit dieser Fragestellung hat sich auch der Bibliothekar Michael Knoche auf seinem Blog auseinandergesetzt: Ein Argument für eine Umbenennung liegt auf der Hand – Bibliotheken sind heutzutage weit mehr als die »Bücheraufbewahrungsstätten«, für die sie früher oft gehalten wurden. Elektronische Medien, Datenbanken, Informationskompetenz, und so weiter. All das ist vom aktuellen Erscheinungsbild der Bibliotheken nicht mehr wegzudenken. Doch rechtfertigt dieser Gesichtspunkt alleine eine Umbenennungswelle? Das Problem liegt nicht an der Wandlung der Aufgaben einer Bibliothek, sondern viel mehr am Image, das sich immer noch als leicht angestaubt zusammenfassen lässt. Es soll nicht darum gehen, krampfhaft einen neuen Begriff zu definieren, um Bibliotheken attraktiver zu machen – sie sind es schon, und genau das muss man den Leuten bewusst machen! Doch jetzt seid Ihr gefragt – Seht Ihr den Umbenennungstrend positiv oder nicht?«

Die überwältigende Beteiligung von 20 Abstimmenden hat folgendes Zwischenergebnis:

- Ja, denn zu einer Bibliothek gehört viel mehr als nur Bücher! 3

- Nein, der Begriff passt, das Image ist das Problem! 13

- Jede Bibliothek soll das selbst entscheiden! 4

»Luis« kommentiert die Umfrage:

»… Eine Namensänderung bringt nichts, wenn sich die Bibliothek, die Arbeit und Motivation dahinter nicht ändern. Dann ist das wie eine schlechte Neueröffnung, von außen macht alles viel her, aber innen passiert noch immer das gleiche. Also erst Denken und Arbeiten ändern, dann den Namen…? ;) Übrigens kommt Knoche ja dann zu dem Ergebnis, dass man den Namen eben nicht ändern soll, sondern nur das TUN!«

Aus meiner Sicht besteht in der Tat kein Anlass zur Sorge: Die Begriffe »Veränderung« und »Bibliothek« werden allmählich zu einem Synonym. Wenn in Hochschulen oder Kommunen etwas Neues entstehen soll, ist die Bibliothek gefragt, sagt Konstanze Söllner, die VDB-Vorsitzende zur Eröffnung des Bibliothekartages 2018 sinngemäß. In dieser Situation wäre es verhängnisvoll, den Marke »Bibliothek« aufzugeben.

Michael Knoche

10. Dezember 2018 — Was ist nicht bestellbar? E-Books

So heißt es kurz und knapp auf der Website der Staatsbibliothek zu Berlin, auf der die Wege der Dokumentenbeschaffung aus anderen Bibliotheken (Fernleihe) erläutert werden. Die UB Heidelberg informiert präziser und verbreitet ein klein wenig mehr Hoffnung: »Vollständige E-Books können (noch) nicht geliefert werden. Eventuell ist eine Kapitel- oder Aufsatzlieferung möglich. Das hängt vom jeweiligen Lizenzvertrag ab.« Offensichtlich auch vom jeweiligen Bibliotheksverbund. Elektronische Medien, für die Bibliotheken in der Regel nur begrenzte Nutzungsrechte für ihre eigenen Benutzer erwerben, sind die Stiefkinder der überregionalen Literaturversorgung.

Bibliotheken gehen immer mehr dazu über, ausschließlich digitale Ausgaben zu erwerben, obschon zumindest in den Kultur- und Geisteswissenschaften fast immer auch parallele Printausgaben angeboten werden. Dadurch bekommt das Netz, das Bibliotheken bisher geknüpft haben, um ihren Nutzern nicht nur den eigenen Bestand, sondern das ganze Literaturreservoir der Republik zugänglich zu machen, immer größere Lücken. Ein theologisches Buch der Oxford University Press etwa steht nur der eigenen Fakultät zur Verfügung und kann den Forschern der Nachbaruniversität nicht freigeschaltet werden. Bibliotheksreisen wie im 18. Jahrhundert sind die einzige Alternative.

Die DFG mit ihrer e-only-Politik für die neuen Fachinformationsdienste trägt das ihre zur Netzschwächung bei, obwohl gerade sie das Prinzip der Subsidiarität der Bibliotheken immer gefördert hat. Zwei DFG-Anträge der Bayerischen Staatsbibliothek mit dem Ziel, Verfahren zu entwickeln, um E-Books in die deutsche Fernleihinfrastruktur zu integrieren, wurden in den letzten Jahren abgelehnt. Mittlerweile versuchen die Bibliotheksverbünde, insbesondere in Bayern und Südwestdeutschland, eigene Lösungen zu entwickeln. Seit etwa drei Jahren werden für bayerische wissenschaftliche Bibliotheken bestimmte E-Book-Pakete freigeschaltet, die eine entsprechende Klausel in den Lizenzverträgen enthalten. Man kann nur hoffen, dass die anderen Bibliotheksverbünde bald nachziehen.

Jenseits der Fernleihproblematik ist zu fragen, ob die deutschen Bibliotheken genug dafür tun, damit ihre E-Ressourcen einem möglichst breiten Benutzerkreis auch außerhalb der eigenen Hochschule zur Verfügung stehen. Immerhin: Die Zentralbibliothek für Medizin in Köln stellt elektronische Fachliteratur für registrierte Nutzer per Fernzugriff bereit. Sehr elegant die Lösung der Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich: Dort können sich registrierte externe Bibliotheksnutzer aus der ganzen Schweiz, die keine Angehörigen der Hochschule sind und wissenschaftliche E-Books elektronisch ausleihen wollen, ein Angebot von mehr als 67.000 Büchern freischalten lassen. Zurzeit ermöglichen die Verlage de Gruyter, Emerald, Morgan & Claypool, Springer und World Scientific die Ausleihe ihrer E-Books. Das Angebot soll ausgebaut werden.

Der Fernzugriff auf elektronische Medien wird eine entscheidende Frage für die strategische Position der Bibliotheken sein.

Michael Knoche

03. Dezember 2018 — Warum wollen Bibliotheken sich nicht mehr Bibliotheken nennen?

Viele Bibliotheken haben in den letzten Jahren den Begriff Bibliothek aufgegeben. Sie nennen sich zum Beispiel Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum wie die zentrale Einrichtung der Universität Stuttgart-Hohenheim, der Technischen Universität Cottbus-Senftenberg oder der Universitätsbibliothek Konstanz. Nun kennt man als Außenstehender nicht die Hintergründe, die im Einzelfall zur Umbenennung geführt haben. Manchmal hat wohl eine Rolle gespielt, dass die Bibliothek zusätzliche Aufgaben wie die Integration eines Medienzentrums übernommen hat. Warum aber der traditionsreiche Begriff Bibliothek als so eng empfunden wird, dass die Angliederung neuer Aufgaben ihn scheinbar obsolet macht, bleibt ein Rätsel. Andere Bibliotheken betreiben auch ein Medienzentrum, ohne dass dies im Namen zum Ausdruck kommt. Was steckt sonst noch hinter der Verleugnung des Begriffs Bibliothek?

Dass Institutionen in der Krise sind, hat Jürgen Kaube einmal gesagt, merkt man daran, dass sie den Eindruck vermittelten, sie wären gerne etwas anderes. Es gäbe Theater, sagt er, die eigentlich lieber Diskussionsstätten, Museen, die lieber Ereignisveranstalter, oder Universitäten, die lieber nur Forschungsstätten wären.

Auch Bibliotheken sind anscheinend von Selbstzweifeln geplagt. Bibliothekare fürchten wie der Teufel das Weihwasser, für gestrig gehalten zu werden. Sie sehen sich an der Spitze des technologischen Fortschritts und wollen unbedingt das Image von Bücherausleihern abstreifen, das ihnen mit dem Begriff Bibliothek noch verknüpft zu sein scheint. Was sie stattdessen sein wollen, wird jedoch durch die neue Begrifflichkeit nicht klarer.

Vielleicht hilft bei der Klärung des Selbstverständnisses das Positionspapier des Deutschen Bibliotheksverbandes »Wissenschaftliche Bibliotheken 2025«, das im Februar 2018 erschienen ist. Dort heißt es auf S. 2: »Perspektivisch entwickeln sich Bibliotheken zu virtuellen Arbeitsumgebungen.« Diese Aussage führt in neue Untiefen. Denn virtuelle Arbeitsumgebungen haben keinen physischen Ort mehr, keine leibhaftigen Benutzer und kein Buch im Magazin. Weiß die verantwortliche Sektion IV des Bibliotheksverbandes, was sie da sagt? Muss man damit rechnen, dass sich die ersten Bibliotheken bald in »Virtuelle Arbeitsumgebung« der Universität XY umbenennen?

Was ist die Hauptaufgabe der wissenschaftlichen Bibliotheken? Meine These ist: Sie haben Verantwortung für die Verfügbarkeit von Veröffentlichungen. Das ist ihr Kerngeschäft. Dass Publikationen heute nicht mehr nur als fertige Produkte erscheinen, die Bibliotheken einfach erwerben können, sondern oft Resultat eines komplexen wissenschaftlichen Arbeitsprozesses sind, unterscheidet das Geschäft der Bibliotheken heute von dem vor fünfundzwanzig Jahren. Den Produktionszyklus von A bis Z (Forschungsdaten, Open Access, Publikationsgebühren etc.) zu begleiten, ist für Bibliotheken heute selbstverständlich. Endzweck von Bibliotheken ist, Auskunft zu ermöglichen über den jeweils erreichten Stand des Wissens.

Der Begriff Bibliothek bürgert sich um 1500 in der deutschen Sprache ein und diente als Bezeichnung der unterschiedlichsten Büchersammlungen der Klöster, Städte, Privatleute, Höfe und Universitäten. Jede konkrete Bibliothek hat dem Begriff einen Bedeutungszuwachs beschert. Heute ist er nicht nur als Bezeichnung für eine Einrichtung zur planvollen Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und Vermittlung von Publikationen an einen Benutzerkreis gebräuchlich, sondern wird in vielen anderen Zusammenhängen gerne verwendet, etwa in der Informatik, wo es eine Grafikbibliothek oder eine JavaScript-Bibliothek gibt, oder in der Biochemie, die mit Gen-Bibliotheken arbeitet.

Liebe Kollegen, schüttet das Kind nicht mit dem Bade aus! Erweitert das Verständnis von Bibliothek, aber gebt den Begriff Bibliothek nicht auf!

Michael Knoche

26. November 2018 — Paradiesische Zustände in Princeton NJ

6 Bilder ›

Eine Kathedrale? Eine Burg? Eine Bibliothek! Die Hauptbibliothek der Princeton University, die Firestone Library. Die neogotische Anmutung des 1948 errichteten Gebäudes harmoniert perfekt mit der Universitätskirche nebenan. Aber im Innern kann man Überraschungen erleben, besonders jetzt, zum Abschluss der acht Jahre dauernden baulichen Modernisierung (bei laufendem Betrieb).

Princeton hat das Problem gelöst, das die Vanderbilt University mit ihrem denkmalgeschützten Bibliotheksgebäude noch vor sich hat. Aus den finsteren, labyrinthartigen Gängen einer der größten Freihandbibliotheken der Welt (3,5 Mio. Bände) wurden weite, helle Räume mit natürlichem Licht und eleganten Ausstattungselementen. Jetzt findet man sich in den drei oberirdischen und drei unterirdischen Geschossen gut zurecht. Eine der wichtigsten Änderungen ist die intelligente Beleuchtung der Bibliothek. Wenn ein Benutzer die lange Reihe eines Bücherregals abläuft, schaltet sich die Beleuchtung dieses Abschnitts ein und dimmt wieder ab, wenn er sich entfernt.

Generell zielten die Arbeiten in erster Linie darauf ab, die Haustechnik zu erneuern, die Lesesäle und Arbeitsmöglichkeiten zu verbessern und der Abteilung Sondersammlungen einen neuen Standort und mehr Raum zu bieten. Der sich über zwei Geschosse erstreckende Lesesaal mit den großen Fenstern zur Kirche im zweiten Stock ist das Schmuckstück geworden. Viele Elemente des ursprünglichen Bibliotheksdesigns wurden wiederverwendet, etwa Kronleuchter, Vorhänge, Wandteppiche und sogar die beliebten Carrels aus Metall. Aber ähnlich wie in der Bibliothek der Vanderbilt University haben diese Käfige auch hier für mich etwas Beklemmendes. Aus dem konvertierten Kartenkatalog, der keine bibliothekarische Funktion mehr hat, ist im Eingangsbereich der Bibliothek ein eindrucksvolles Wandkunstwerk entstanden.

Die Firestone Library ist bei weitem nicht die größte Universitätsbibliothek der Welt, aber sie verfügt über mehr Bücher pro eingeschriebenem Studenten als jede andere Universität. Princeton hat aber auch das weltweit größte Pro-Kopf-Vermögen einer Universität überhaupt. Derzeit studieren hier 7500 Studenten, davon 5000 im Bacholorstudium. Zum Vergleich: An der Uni Münster studieren 45.000 Studenten. Die Kosten eines Studiums in Princeton betragen zurzeit insgesamt rund $ 64.000 pro Jahr inklusive Studiengebühren, Unterkunft und Verpflegung. Zwei Drittel der Studenten erhalten Finanzbeihilfen von der Universität oder anderen Geldgebern.

Ungewöhnlich aus deutscher Sicht: Fast alle Institute der Universität verfügen über eigene Seminarräume in der Bibliothek. Es gibt hier auch ein Zentrum für Digital Humanities. Dort werden Lehrveranstaltungen abgehalten, Beratung angeboten und die ehrgeizigen eigenen Digitalisierungsbestrebungen der Bibliothek koordiniert.

Die Sammlungen umfassen mehr als 7 Millionen gedruckte Werke, 7 Millionen Mikroformen und zahlreiche Handschriften und Nachlässe. Darüber hinaus abonniert die Bibliothek Tausende von elektronischen Ressourcen, darunter E-Books, elektronische Zeitschriften, digitale Karten, Tonaufnahmen und Bilder. Sogar die Tatort-Serie aus Weimar mit den Fällen der Ermittler Dorn und Lessing ist verfügbar.

http://library.princeton.edu/firestone

Michael Knoche